Il Carnevale è una delle feste più allegre dell’anno: città, paesi e borghi si riempiono di maschere, coriandoli, stelle filanti e un’atmosfera di gioia e spensieratezza si diffonde dappertutto.

Come tutte le festività anche il Carnevale ha i suoi dolci tipici.

I più noti sono le chiacchiere, dolci a base di pasta all’uovo friabile e sottile e dai bordi irregolari, fritti e ricoperti con zucchero a velo o miele. Le chiacchiere, come vengono chiamate in Sicilia e a Napoli, sono diffuse in tutto il territorio italiano, anche se con nomi diversi: crostoli in Friuli e in Trentino e in alcune zone del Veneto, galani a Venezia e a Verona, bugie in Piemonte e in Liguria, sfrappole in Emilia, frappe nel Lazio e cenci in Toscana. Esistono però tante altre specialità che vengono preparate per festeggiare il Carnevale. Si può dire che ogni regione, se non ogni città, ha il suo dolce tipico.

A Venezia, dove si celebra uno dei carnevali più famosi al mondo, si gustano le fritole, frittelle con uvetta e pinoli (ma a Verona si trovano le fritole con pezzetti di mela nell’impasto), la cui origine risale alla seconda metà del Trecento: infatti la loro ricetta è una delle più antiche trascritte su un documento di gastronomia.

Questo dolce era tanto apprezzato che nel Seicento i fritoleri divennero così numerosi da costituire un’associazione che contava ben 70 membri a ognuno dei quali veniva assegnata una determinata zona di Venezia in cui praticare la loro attività, attività che veniva tramandata di padre in figlio.

La fortuna della fritola è testimoniata anche dall’arte e dalla letteratura: nel Settecento, infatti, Pietro Longhi, pittore di genere che rappresentava scene di vita quotidiana, dipinse il quadro “La venditrice di fritole” e il grande commediografo Carlo Goldoni fece di una fritolera uno dei personaggi principali della sua commedia “Il campiello”.

In Sardegna a Carnevale si preparano i para frittus, ciambelle di farina fritte e cosparse di zucchero. Questi dolci oggi sono chiamati “fatti fritti”, probabilmente per una storpiatura della traduzione dal sardo. Para frittus, infatti, significa “frati fritti” e il nome deriverebbe dal fatto che le ciambelle “sono marroni e hanno lungo la circonferenza una strisciolina più chiara, dove arriva il livello dell’olio in frittura, per cui ricordano l’immagine dei frati, che hanno il saio marrone e il cordone chiaro in vita” (G.GAVIANO, “Frati fritti o fatti fritti? Meglio parafrittus” in https://giuliogaviano.wordpress. com). Secondo la blogger Alessandra Giovanile, “probabilmente in un tempo in cui il Carnevale era un liberatorio periodo prima dei sacrifici gastronomici della quaresima, il mangiare un frate (o qualcosa a forma di frate) fritto rappresentava un goliardico gesto liberatorio” (“Para frittus, le frittelle a forma di frate – Golose ciambelle fritte della tradizione sarda” in https://www.ricettedi cultura.com).

Altri dolci di Carnevale sono le castagnole, tipiche del Friuli, i tortelli di Carnevale, preparati in Emilia e in Lombardia, la cicerchiata a base di miele diffusa nel centro Italia e le napoletane zeppole, ciambelle fritte, con o senza ripieno.

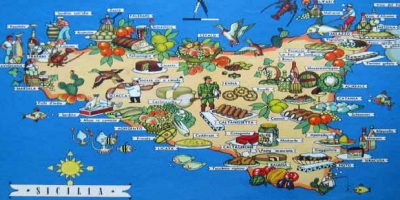

Ma è soprattutto in Sicilia che la tradizione culinaria legata al Carnevale è molto importante e i dolci carnevaleschi sono numerosi: oltre alle chiacchiere si possono gustare la pignolata, palline di pasta fritta ricoperte di miele e disposte in modo da formare una pigna, le crispelle di riso e miele, dolcetti fritti, a base di riso cotto col latte a cui vengono aggiunti farina, zucchero, cannella, lievito e buccia di arancia e limone, sui quali vengono versati abbondante miele e una spolverata di zucchero e di cannella, le ciambelline e “i sfinci” di carnevale e infine la “testa di turco”, un dolce al cucchiaio, preparato con sfoglie di pasta fritta alternate a strati di crema al latte aromatizzata con limone e cannella, così buono che ormai si trova in pasticceria in ogni mese dell’anno.

L’origine del nome di quest’ultimo dolce, tipico di Castelbuono, suggestivo paese di origine medievale in provincia di Palermo, non è chiara: secondo i più, le fossette create dalle sfoglie di pasta fritta ricorderebbero le fontanelle craniche di un neonato che, non essendo ancora battezzato, è un “turcu”, cioè un “non cristiano”. In base alla tradizione popolare, invece, la Testa di turco sarebbe stata creata nell’XI secolo per celebrare la vittoria dei Normanni sui Saraceni e, quindi, il nome sarebbe legato alla storia siciliana e il dolce sarebbe un simbolo di liberazione.

Qualunque sia l’origine o il nome dei dolci tipici carnevaleschi, alla fine di questa rapida rassegna di leccornie si può affermare senza ombra di dubbio che il Carnevale è davvero una festa che porta allegria dappertutto, anche a tavola.

Lascia una risposta