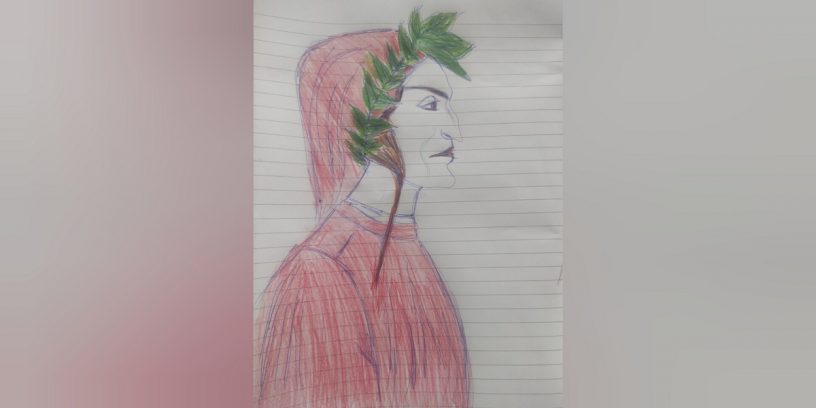

… e uscimmo fuori a riveder le stelle… Dante ha visto il futuro? La domanda sembra sfiorare il confine tra la realtà e la fantasia, tra l’intuizione e la profezia. Dante Alighieri, il poeta che ha dato vita a una delle opere più affascinanti e complesse della letteratura moderna mondiale, la Divina Commedia, non ha solo descritto un viaggio allegorico nell’aldilà, ma dietro ogni canto si celano visioni, profezie e immagini che oggi appaiono incredibilmente attuali. La Divina Commedia non è solo un’opera medievale ma un racconto che sfida il tempo parlando di peccato, redenzione, giustizia e lotte politiche, e tra le sue pagine sembra che Dante abbia intravisto qualcosa di più, visioni che vanno al di là della sua epoca, profezie che sembrano anticipare eventi futuri, sia nel mondo che nella Chiesa. Ma è davvero possibile che Dante abbia avuto la capacità di prevedere il futuro o siamo di fronte a un’interpretazione moderna delle sue potenti intuizioni? Per capire le presunte profezie di Dante è importante conoscere il contesto storico in cui visse. Dante nacque a Firenze, una città divisa dalle lotte tra Guelfi e Ghibellini che supportavano rispettivamente il Papato e l’Imperatore. Questi conflitti non solo segnarono la sua vita ma influenzarono anche la sua visione della società e della giustizia. Durante il suo esilio Dante assistette alla crescente corruzione della Chiesa e alle tensioni politiche che scuotevano l’Europa medievale. La sua esperienza diretta con il caos politico e sociale lo portò a scrivere la Divina Commedia, che non si limitava a parlare di peccato e salvezza ma che sembrava anticipare eventi futuri. La Divina Commedia è conosciuta come un viaggio allegorico attraverso i tre regni dell’aldilà, Inferno, Purgatorio e Paradiso, tuttavia dietro ogni passo del protagonista si nascondono riflessioni, metafore e visioni che vanno oltre il semplice racconto. Dante si confronta con il peccato e la salvezza umana ma fa anche un’analisi precisa delle dinamiche sociali e religiose del suo tempo. Le visioni profetiche che Dante sembra descrivere però non sono semplici fantasie, ma si collegano a eventi che accadranno nei secoli successivi. Alcuni dei passaggi più controversi riguardano la politica e il potere. Ma come è possibile che un uomo del tredicesimo secolo abbia potuto scrivere di eventi che in apparenza sembrano rispecchiare la realtà secoli dopo? Nel canto sesto dell’Inferno Dante sembra anticipare il concetto di corruzione della politica, un tema che diventerà sempre più rilevante nelle guerre di religione e nelle lotte politiche dei secoli successivi. All’interno di questi versi Dante prefigura una disgregazione delle istituzioni e un conflitto che travolgerà le basi stesse della Chiesa e dello Stato. Le profezie politiche di Dante sono forse le più inquietanti e quelle che sembrano allinearsi maggiormente con eventi storici successivi alla sua morte, un esempio chiaro si trova nel canto trentatreesimo dell’Inferno, dove Dante descrive i dannati che subiscono la punizione eterna a causa dei loro crimini politici. Qui Dante non si limita a condannare peccatori generici ma fa riferimento a figure specifiche che rappresentano le divisioni sociali e politiche del suo tempo. Ma se guardiamo più da vicino possiamo vedere un forte parallelo con le guerre future. Dante in effetti aveva una visione di un mondo dove il conflitto tra l’autorità della Chiesa e quella dell’Imperatore avrebbe continuato a dividere l’Europa creando divisioni ancora più profonde tra i popoli. Nel suo esilio Dante stesso diventò una vittima delle lotte politiche e ciò che scrisse nella Divina Commedia non fu solo una riflessione sulla sua vita ma anche un avvertimento per il futuro. La sua visione della politica non era solo legata ai conflitti della sua città ma si estendeva ad un’analisi più profonda che sembra predire la lotta per il potere che sarebbe durata per secoli. Oltre alla politica Dante offre anche una serie di visioni religiose che sembrano prefigurare l’evoluzione della Chiesa e della spiritualità. Mentre nel Purgatorio e nel Paradiso si presenta una visione della salvezza e del pentimento e della giustizia divina, alcuni passaggi sembrano descrivere un cambiamento nel mondo religioso che si sarebbe manifestato molto dopo la sua morte. Nel canto trentuno del Paradiso, Dante descrive la futura divisione tra il clero e le varie correnti religiose. Le sue descrizioni all’epoca erano di difficile comprensione, sembrano oggi anticipare lo scisma che si sarebbe verificato con la Riforma Protestante. E’ probabile che Dante non fosse un profeta nel senso tradizionale del termine, la sua straordinaria capacità di osservare la realtà e di interpretarla in modo simbolico gli ha permesso di anticipare e descrivere con precisione sorprendente gli sviluppi futuri politici e religiosi. Ciò che è certo è che Dante non è solo un poeta del passato ma un pensatore universale che continua a suscitare dibattiti e riflessioni anche oggi. La Divina Commedia finisce in ciascuna cantica con la parola “stelle”: “…e quindi uscimmo fuori a riveder le stelle..” per l’Inferno, “…puro e disposto a salire le stelle…” per il Purgatorio, “…l’amore che move il sole e l’altre stelle…” per il Paradiso. Molti ci hanno ragionato, ma è davvero strano a pensarci che l’opera più grande e poetica del nostro Occidente finisca con una sola parola: Stelle appunto. Poteva terminare con Dio, Amore, Io… invece stelle… perché? E allora mi son messo a guardare le stelle, come non le avevo mai guardate prima, con gli occhi della poesia e della saggezza. È forse questa l’ultima profezia di Dante? Il futuro è lontano, al di là della volta celeste, nello spazio infinito, tra mondi sconosciuti? Come nei film fantascientifici il nostro pianeta raggiungerà la fine della sua evoluzione e l’umanità sarà costretta a cercare asilo al di là delle stelle? O forse è un invito a qualcosa di più profondo, che non riguarda mondi sconosciuti e viaggi intergalattici, ma semplicemente l’anima umana?

di G. Davì

Lascia una risposta